こんにちは。北千住すずらん歯科です。

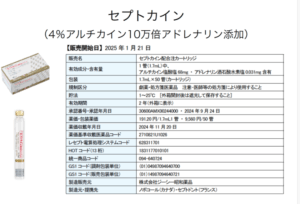

セプトカインをご存知ですか?💉

〜麻酔が効きにくい方にも安心の新しい選択肢〜

当院では、患者さまにより快適な治療を受けていただくために、「セプトカイン」という麻酔薬を導入しております。

このセプトカインは、海外ではすでに30年以上前から使用されている実績のある麻酔薬です。特に、麻酔が効きにくいと感じていた方にも効果を発揮しやすいとされ、多くの国で信頼されています。

⸻

●日本では、ついに2025年に正式認可!

これまで日本では使用できなかったセプトカインですが、ようやく今年(2025年)から国内でも使用が認められ、当院でもいち早く導入いたしました。

⸻

●セプトカインの特徴とメリット

従来の麻酔薬(オーラ注など)と比較すると、以下のような多くの利点があります。

💉 麻酔が効きにくい方にも有効

💗 心拍数が上がりにくく、ドキドキしにくい

🕒 治療後の麻酔が早めに切れるため、違和感が少ない

😊 より快適に治療が受けられる

オーラ注に比べて薬剤の価格は約2倍となりますが、それ以上の安心感と快適さを実感される患者さまが多くいらっしゃいます。

⸻

●実際の患者さまの声

当院でセプトカインを使用された患者さまからは、

「今までの麻酔の中で、一番よかった!」

「治療中も不安が少なく、終わったあともスッキリしていました」

といった嬉しいお声を多数いただいております。

⸻

●最後に

麻酔が不安でなかなか治療に踏み出せなかった方にも、安心して受けていただけるよう、今後も患者さまの立場に立った医療を提供してまいります。

セプトカインについて気になる点がございましたら、どうぞお気軽にスタッフまでお声かけください。

最新ARメガネ導入!!

妊娠中の歯のケアが大切な理由とは? 〜ママと赤ちゃんの健康のために〜

こんにちは。北千住すずらん歯科です🦷

今日は、最近とても増えている相談の「妊娠中の歯のトラブル」

実は妊娠中は、お口の中にさまざまな変化が起きやすい時期

「妊娠したら虫歯が増えた気がする」「歯ぐきから出血する」「

今日は、「なぜ妊娠中に歯のケアが大切なのか」「

■ 妊娠中の身体はどう変わる?

妊娠中はホルモンバランスが大きく変化します。

特に「エストロゲン」「プロゲステロン」

そのひとつが、口の中。

また、妊娠初期のつわりによって食生活が偏りやすく、

■ 歯周病が早産や低体重児出産のリスクに?

ここで、ちょっとドキッとするようなお話を…。

近年の研究では、「妊娠中の歯周病」

歯周病によって炎症が起きると、体の中で「プロスタグランジン」

つまり、お口の中の炎症が、

これって、ちょっと怖いですよね。

だからこそ、妊娠中の歯のケアは「ママのため」だけでなく「

■ 妊娠中に起きやすいお口のトラブルとは?

では、実際にどんなトラブルが起きやすいのか、

● 妊娠性歯肉炎

妊娠中の女性の約7割以上が経験するといわれる歯ぐきの腫れや出

歯磨きの時に「血が出るなあ」と感じたら、早めの対処が必要です。

● 虫歯の悪化

つわりで甘いものばかり食べたり、

しかも歯磨きがつらくなる時期なので、

● 歯ぐきにできるしこり(妊娠性エプーリス)

歯ぐきに赤くて柔らかい“こぶ”

妊娠後期に自然に小さくなることが多いですが、

■ 妊娠中でも歯医者に行って大丈夫?

「妊娠中に歯医者に行っていいの?」

基本的に、

基本的に、

安定期(妊娠16〜27週)

むしろ、

ただし、

- 妊娠初期(〜15週):つわりや体調不安定のため、

緊急時以外は控えめに - 妊娠後期(28週〜):

おなかが大きくなると診療姿勢がつらいこともある

など、体調に合わせた判断が必要です。

心配な方は、かかりつけの産婦人科と歯科に相談してくださいね。

■ 妊娠中のおすすめセルフケア方法

ここでは、

● 無理せず磨けるタイミングで

つわりがつらいときは、

そんな時は、

● 小さいヘッドの歯ブラシを使う

奥まで届きやすく、

歯磨き粉は使わずに、水だけで磨いてもOKです。

● フッ素入りうがい薬を活用

歯磨きが難しい日は、

● 食後の口ゆすぎ

外出先でも簡単にできるケア。食べたあとに口をゆすぐだけで、

■ まとめ:ママの健康が、赤ちゃんの未来をつくる

妊娠中はどうしても体調が優先になってしまい、

でも実は、歯や歯ぐきの健康が「おなかの赤ちゃんの健康」

歯医者さんでのチェックは、虫歯や歯周病の早期発見だけでなく、

妊娠がわかったら、できれば安定期に入る前後に一度、

最後に。

この記事を読んで「ちょっと歯医者に行ってみようかな」「

未来のママと赤ちゃんの笑顔を守るために――

今日からできる小さなケア、始めてみませんか?

🏅日本顎咬合学会での口演発表🏅

こんにちは、すずらん歯科です😊

先日当院の大平理事長が日本顎咬合学会で口演発表してきました✨

以下、口演内容を掲載いたします。

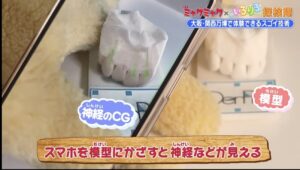

🦷デジタル診断とインプラント治療で咬合再構成を行った症例

今回は、咬合崩壊した患者さんにデジタル診断をおこない、

この患者さんは、下顎臼歯部に大きな欠損があり、

また、

治療方針・経過

治療方針として、

また、

術後3年が経過しましたが、経過は良好で、

考察:デジタル技術による精密な治療計画

治療前にはデジタルセットアップを行い、

これにより、

さらに、インプラントのプロビジョナル(仮歯)

前歯にセラミックを連結固定することで、審美的にも機能的にも満足してもらいました。

当法人の先生や衛生士も口演発表にかけつけました👏

今後も医療の質の向上を追求し、患者様に提供できるよう努めてまいります。

医療法人社団 健晃会

大平 晃

仮歯はずっとつけてても大丈夫?一生使えるものなの?

みなさん、こんにちは!北千住すずらん歯科です🦷

今回は、歯科医院での治療過程で必要な「仮歯」についてご説明していきます。

仮歯は、最終的な被せ物が入るまでの間につけるものですが、どのような役割を果たしどれくらいの期間持つのかなど、詳しくお話ししていきます😊✨

【仮歯とは?】

仮歯は、最終的な被せ物が完成するまでの間、一時的に装着される歯のことを指します。通常、プラスチックや樹脂でできており、形や色を調整しやすいのが特徴です。

その名の通り仮の歯として、本物の被せ物が入るまでの間、食事など口の中で活躍する歯のことです。

歯科の業界では『テンポラリー・クラウン』『TeC(テック)』と呼ばれます。

【仮歯の役割】

-

周囲の歯の保護欠損した歯の周囲の歯が動いたり、傾いたりするのを防ぎ、最終的な被せ物がより正確に適合するようにします。

-

噛み合わせのバランスの維持噛み合わせが崩れるのを防ぎ、顎の関節への負担を軽減します。

-

食事や発音の補助食事をしたり、発音したりする際に、自然な状態を保つことができます。

-

審美性の回復欠損した歯の代わりに、見た目を整え、自信を持って生活できるようサポートします。

-

治療の評価最終的な被せ物が装着される前に、仮歯で噛み合わせや適合などを確認し、治療計画の修正に役立てます。

-

細菌などから患部を守るインプラント治療などで、細菌感染を防ぐ蓋のような役割を果たします。

-

歯根膜の刺激を維持噛む感覚を維持し、歯根膜の機能を維持することで、最終的な被せ物が装着された際に、違和感を少なくします。

-

歯の移動を防ぐ歯が隣の歯に向かって移動するのを防ぎます。

-

外部からの刺激から守る治療中の歯を、熱いものや冷たいもの、歯磨きなどから保護します。

【仮歯の寿命は?】

仮歯の寿命は口腔内の状態によって異なりますが、約1ヶ月程度とされています。

長時間装着していると劣化してしまい、強度が落ちてすり減ってしまうため、いつ壊れてもおかしくない状態になってしまいます。

【仮歯をつけている間に気をつけるポイント】

・硬い食べ物や粘着性のあるものはできるだけ避ける

普段のお食事には特に支障はありませんが、あまり硬いものや粘着性のあるものを食べたりすると取れたり割れたりする可能性が高くなります。仮歯は一時的なものですが、ないと日常生活に支障をきたすため、できるだけ取れたり割れたりしないようにしていただくのが理想的です。

【仮歯のままじゃダメなの?】

仮歯は、一時的なもので最終的な歯が入る前のつなぎとして使用しているだけなので、長期間使い続けることはやめましょう。

セラミックや金属に比べて柔らかい素材でできているため、長期間使用していると、いつの間にか削れてしまうリスクや割れてしまう可能性も。

また表面がザラザラしている材質のため汚れが着きやすかったり、取り外すことを前提に作成されているため歯茎との隙間があるため、虫歯や歯周病の原因にもなりかねません。仮歯と隣接している健康的な歯にまで悪影響を与えてしまう可能性があります。

仮歯をいれたらそのままにするのではなく、なるべく早く治療を受けることをおすすめします。

【仮歯が取れてしまったらどうすれば良いの?】

①仮歯を保管しておく

仮歯が取れてしまった場合は歯科医院で再度付け直すことが可能です。失くしたり捨てたりしないよう、保管しておきましょう。

②仮歯を自分でつけない

仮歯は、歯科医院で仮歯をつける専用のセメントを使用してつけています。違うものでつけてしまうとすぐ取れてしまったり、逆に取ろうとしても外れなくなってしまう可能性もあります。自分ではつけず、必ず歯科医院で治療をしてもらいましょう。

【まとめ】

仮歯はあくまで一時的なものであり、最終的な治療を受けることが重要です。

今回ご紹介した内容を参考に、仮歯の役割や注意点についても理解を深めてられたのではないでしょうか🧐

もし他にも疑問や不安な点があれば、いつでもスタッフにお声がけください😊

👩🏻お口の健康と全身の健康の関わり👨🏻

こんにちは!北千住すずらん歯科です🦷

気温も高くなり、だんだんと夏の気配を感じますね🎐

今回は口腔内と全身の健康の関連についてお話します✨😁

「歯が痛い」「歯ぐきから血が出る」――

実は、

例えば、

特に糖尿病とは“相互関係”にあります。

また、

逆に、口腔ケアをしっかり行うことで全身の病気を予防・

定期的な歯科受診や、

つまり、「口の中だけの問題」と思っていたことが、

当院でも定期的な検診、クリーニング随時受付しております✨

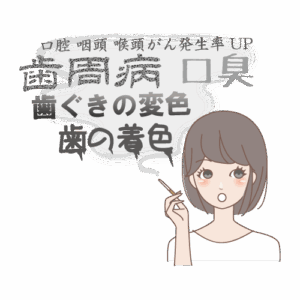

歯周病とタバコの深い関係 ~知らないうちに進行するお口のリスク~

歯周病とタバコの深い関係

~知らないうちに進行するお口のリスク~

「歯ぐきから血が出る」「口臭が気になる」「歯がグラグラする」

歯周病とは?

歯周病は、歯を支える骨や歯ぐき(歯周組織)

タバコが歯周病に及ぼす影響

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素などの有害物質は、

1. 血流の悪化

ニコチンには血管を収縮させる作用があり、

2. 免疫力の低下

喫煙者は白血球の働きが弱まり、

3. 自覚症状が出にくい

タバコを吸っていると、

4. 治療効果の低下

喫煙者は歯周病の治療を受けても、

禁煙がもたらすお口の健康

タバコをやめることで、歯ぐきの血流が改善され、

最後に

歯周病は静かに進行する病気です。そしてタバコは、

【保存版】歯の着色が気になる方へ!着色しやすい食べ物・飲み物と対策まとめ

こんにちは、北千住すずらん歯科クリニックです。

毎日の食事や飲み物の中に、「歯に着色しやすいもの」

「コーヒーや紅茶をよく飲むけど、最近歯の色が気になる…」

「ホワイトニングしても、またすぐに黄ばみが戻ってしまう…」

そんなお悩みを持つ方は意外と多くいらっしゃいます。

この記事では、歯の着色(ステイン)の原因となる食品や飲料、

⸻

1. 着色の原因「ステイン」とは?

まず、「歯の着色」の正体を知っておきましょう。

着色汚れの主な原因は「ステイン」と呼ばれる色素の沈着です。

ステインは、食べ物や飲み物に含まれる色素や、

一度ステインが沈着してしまうと、通常の歯みがきでは完全に落と

⸻

2. 着色しやすい食べ物・飲み物一覧

ステインの原因になりやすい飲食物には共通点があります。

それは「色が濃く、酸性度が高い」こと。

【飲み物編】

● コーヒー・紅茶・緑茶・ウーロン茶

タンニンという成分が含まれており、歯の表面に付着しやすく、

● 赤ワイン

ポリフェノールや色素成分が多く、

● コーラ・スポーツドリンク

炭酸で酸性が強く、

● 野菜ジュース・ブルーベリージュース

果物や野菜に含まれる自然の色素(アントシアニンなど)

⸻

【食べ物編】

● カレー

ターメリック(ウコン)由来の黄色の色素が強く、

● ミートソース・ケチャップ

トマトベースのソースは色素が濃く、

● 醤油・ソース・みりん

濃い茶色の調味料も、

● チョコレート

カカオの色素や糖分の影響で、着色や虫歯の原因にもなります。

● ブルーベリー・ぶどう・黒豆

天然の色素が豊富で、歯に色が移りやすい食材です。

⸻

3. 着色を予防する7つのポイント

「好きなものを我慢しないといけないの?」と思われた方、

以下のようなちょっとした工夫で、

① 飲んだらすぐに「お水でうがい」

色の濃いものを口にした後は、

② ストローを使う

コーヒーやジュースなどをストローで飲むことで、

③ 食後に歯みがきをする

色素が定着する前に、丁寧にブラッシングすることが大切です。

ただし、

④ 着色汚れに強い歯みがき粉を選ぶ

ステイン除去成分が配合された歯みがき粉を選ぶのも効果的です。

⑤ 定期的に歯科でクリーニングを受ける

着色がひどくなる前に、プロによるクリーニング(PMTC)

⑥ ホワイトニングでリセット

すでに着色してしまっている場合は、

⑦ 着色しにくい代替品を選ぶ

例えば、

⸻

4. 着色汚れと虫歯・歯周病の関係

着色そのものは虫歯や歯周病の直接的な原因ではありません。

しかし、着色の多い人はプラーク(歯垢)もつきやすい環境になっ

また、ステインがついた歯は「汚れて見える」「老けて見える」

⸻

5. まとめ|着色しやすい食べ物と上手に付き合おう

色素の強い食べ物・飲み物は、

無理に避けるのではなく、正しい知識とちょっとした工夫で“

「最近歯が黄ばんできたかも…?」と感じたら、

プロのクリーニングやホワイトニングで、

⸻

◇ ご予約・お問い合わせはこちら

北千住すずらん歯科クリニック

〒120-0034

東京都足立区千住1丁目30−3 カノン千住 2F

03-6812-0527

診療時間:月~土/9:00~18:00

日/9:00~17:00

(休憩時間13:00~14:30)

休診日:祝日・年末年始

WEB予約も24時間受付中!

犬を飼っている人は要注意!?歯周病リスクが高くなる理由とは?

皆さんこんにちは!

前回歯周病についてお話しましたが、今回はさらに詳しくお話していきますね![]()

「うちの子(犬)の歯が心配…」という飼い主さんは多いですが、

最近の研究では、犬を飼っている人は、

⸻

■ なぜ飼い主さんの歯周病リスクが高くなるの?

考えられる主な理由は以下の3つです:

1. 犬との密なスキンシップ(口を舐められるなど)で菌が移動する

2. 飼い犬の口腔ケアが不十分で、菌が多くなっている

3. 口を舐められたあとに手や顔を洗わず放置する習慣

つまり、犬の口腔内にいる歯周病菌が、

⸻

■ 犬の歯周病にはどんな菌が関係しているの?

ここで、犬の歯周病に関わる原因菌について、改めて説明します。

犬の歯周病に関わる主な細菌

犬の歯周病に関わる主な細菌

犬の口腔内には多くの細菌が常在しており、

■ Porphyromonas spp.(ポルフィロモナス属)

• 最も主要な原因菌

• 特に Porphyromonas gulae は、犬の歯周病の主要原因菌とされています。

• 人間の歯周病菌である Porphyromonas gingivalis と非常に似ている性質を持つが、犬特有。

■ Prevotella spp.(プレボテラ属)

• 歯肉の炎症や膿の原因となる嫌気性菌。

■ Fusobacterium spp.(フソバクテリウム属)

• 歯垢中で共生関係を作り、他の病原菌の定着を助ける。

■ Treponema spp.(トレポネーマ属)

• らせん状の菌で、歯周ポケットの深部に生息。

これらの菌は、犬の唾液や歯石中に多く含まれており、

⸻

■ でも、本当に「うつる」の?

実際には、

問題は、人間の口腔内に元々いる菌との“相互作用”や、

⸻

■ 飼い主さんも一緒にお口のケアを!

犬の歯みがきと同じくらい、

• ワンちゃんに口を舐められた後は、手洗い・うがいをしっかり

• 定期的な歯科検診とプロフェッショナルケアを受けましょう

• ペットの口臭が気になる場合は、動物病院での歯科チェックを!

⸻

まとめ

まとめ

犬の歯周病菌は、「うつる」わけではありませんが、

ぜひ、愛犬と一緒に「ダブル歯みがき習慣」を始めてみませんか?

【歯医者が教える】あなたの知らない歯の話!~虫歯より怖い〇〇とは?~

こんにちは、歯医者さんってどんなイメージがありますか🦷❔

「痛いことされそう…」

「なんとなく怖い…」

「できれば行きたくない…」

そんなふうに思っている人、正直多いですよね。でも、

◆ 1. 虫歯より怖い「歯周病」って知ってる?

虫歯が怖いのは確かですが、実は**もっと怖いのが「歯周病」*

しかも、歯周病は痛くないまま静かに進行していきます。

さらに、歯周病は糖尿病や心臓病、

◆ 2. 「歯みがきだけ」では歯は守れない?

「ちゃんと毎日歯みがきしてるのに、虫歯になる…」

そんな声、よく聞きます。

実は、

特に歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目は、

しかも最近は「音波ブラシ」や「ウォーターピック(

◆ 3. 甘いものより危ないのは「ダラダラ食べ」!

「甘いものが虫歯の原因」

それは間違いではありません。でも本当に怖いのは…

ダラダラ食べること!

例えば、チョコを1回でパクっと食べて終わるのと、

歯は、酸によって溶け始めます。そして唾液の力で中和され、

でも、ずっと食べていると「回復するヒマがない」=

「間食をやめろ」とは言いませんが、

◆ 4. 実は危ない!?「歯ぎしり」や「食いしばり」

「私、虫歯もないし歯並びもいいから大丈夫~」

そんな方にも、ひそかに忍び寄るのが「歯ぎしり」や「

これは寝ている間に無意識にやってしまうもので、歯がすり減る・

しかも多くの人が「自覚なし」!

歯科医院では、歯の摩耗の痕や、歯ぐきの状態、

◆ 5. 歯医者がこっそり教える「最強の虫歯予防」は?

答えはシンプル。

定期的なプロケア+フッ素+正しいセルフケアの3本柱です!

定期検診では、普段のケアでは取れない「バイオフィルム」

正直なところ、歯医者は「治療」より「予防」

◆ 6. 実はコスパ最強!? 歯の予防は「一番安い医療」

例えば、虫歯の治療にかかる費用をざっと計算すると…

- 小さな虫歯の詰め物 → 数千円

- 大きな虫歯で神経を取る → 数万円

- 最悪抜歯・インプラント → 数十万円!

でも、定期検診(予防)なら1回数千円、年2~3回で済みます。

「行かないリスク」の方が高い!

しかも、自分の歯を失わずに済むなら、

◆ 7. 歯医者ってどんな人?~怖くない裏話~

歯医者ってちょっと堅そう、冷たそう、なんか怒られそう…

実は、「歯を守りたい」と本気で思ってる優しい人が多いです(

最近では「歯医者=怖い」を変えるため、絵本や動画、

治療も「できるだけ削らない・痛くない・怖くない」を目指して、

◆ 最後に:歯医者は「通うほど得する場所」

歯医者は「痛くなったら行く」ではなく、

「痛くならないために行く」場所です。

そして何より、自分の歯で生涯食べられることは、

「もっと早く来ていればよかった…」

そう言う患者さんを見送るたび、私たちも切なくなります。

ぜひ、次の休みの日には「歯医者の予約」