赤ちゃんの口の発達と哺乳瓶選び|ビーンスターク哺乳瓶を歯科目線で解説

赤ちゃんの哺乳瓶について、

「どれを選べばいいの?」「歯並びやお口の発達に影響はある?」

と疑問や不安を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか

当院では、虫歯予防だけでなく、赤ちゃんのお口の成長や正し

赤ちゃんの「飲む動き」はお口の発達の土台

赤ちゃんが母乳やミルクを飲むときには、

- 舌を前後・上下に動かす

- 口唇をしっかり閉じる

- あごを使って吸う

といった動きをしています。

これらは、将来の噛む・飲み込む・話すといった機能につながる大

そのため哺乳瓶を選ぶ際は、「飲みやすさ」だけでなく、自然な口

哺乳瓶選びで意識したいポイント

歯科的な観点では、次のような点が大切とされています。

- 舌が無理なく動かせる形状か

- 口唇をしっかり閉じやすいか

- 吸う力に応じてミルクが出る構造か

これらは、赤ちゃんが自分の力で飲む練習につながります。

ビーンスターク哺乳瓶の特徴(一例として)

ビーンスタークの哺乳瓶は、

- 赤ちゃんの舌や口の動きを考慮した乳首形状

- 吸う力に合わせてミルクが出やすい構造

- 成長段階に合わせたサイズ展開

といった特徴があります。

哺乳瓶選びの選択肢の一つとして、

哺乳瓶は「使い方」と「時期」も大切です

どの哺乳瓶を使用する場合でも、次の点には注意が必要です。

- 哺乳瓶の使用が長期間続きすぎないこと

- 寝かせたままの「だらだら飲み」を避けること

- 離乳食の進行に合わせて、コップ飲みへ少しずつ移行すること

これらは、虫歯予防だけでなく、お口の発達や歯並びにも関係しま

お子さんのお口の成長には個人差があります

赤ちゃんの飲み方やお口の発達には個人差があり、

「飲み方が気になる」「歯並びが心配」「指しゃぶりが多い」

インビザライン矯正とワイヤー矯正の違いとは?😲メリット・デメリットを徹底比較

みなさまこんにちは、北千住すずらん歯科です🦷🪥

歯並びを改善したい、口元を綺麗に見せたいと思ったこと、ある方も多いですよね。

歯並びを整えたいと考えたとき、多くの方が悩むのが「

どちらも歯並びを改善する治療方法ですが、見た目・

インビザライン矯正とは❓

インビザライン矯正は、

メリット

・透明で目立ちにくく、矯正していることがほとんど分からない

・取り外しが可能なため、食事や歯磨きがしやすく衛生的

・金属を使用しないため、口内炎や金属アレルギーの心配が少ない

・通院回数が比較的少なく、忙しい方にも向いている

デメリット

・1日20〜22時間以上の装着が必要で、自己管理が重要

・複雑な歯の移動や重度の不正咬合には適応できない場合がある

・装着時間が短いと治療が計画通りに進まない

・症例によってはワイヤー矯正より費用が高くなることがある

ワイヤー矯正とは❓

ワイヤー矯正は、歯にブラケットと呼ばれる装置を装着し、

メリット

・幅広い症例に対応でき、難しい歯並びでも治療可能

・装置が固定式のため、装着時間を気にする必要がない

・歯の動きが確実で、治療計画が立てやすい

・インビザラインより費用を抑えられる場合がある

デメリット

・装置が目立ちやすく、見た目が気になる

・食べ物が詰まりやすく、歯磨きが難しい

・装着初期や調整後に痛みや違和感が出やすい

・金属により口内炎ができやすいことがある

インビザラインとワイヤー矯正の大きな違い

最大の違いは「見た目」と「取り外しができるかどうか」です。

インビザラインは審美性に優れ、日常生活への影響が少ない一方、

ワイヤー矯正は見た目の制限はあるものの、確実性が高く、

どちらが自分に合っている?

「目立たずに矯正したい」「仕事や人前に立つ機会が多い」

一方で、「歯並びの状態が複雑」「確実に治したい」「

矯正治療は見た目だけでなく、

どちらの矯正方法が適しているかは、

北千住すずらん歯科では、随時矯正相談のご予約を承っております🪥🦷

矯正治療を行うかどうか迷っている段階の方でも、まずは無料相談・シュミレーションを受けてみませんか❓

https://www.suzuran-dc.net/periodontal/

https://www.suzuran-dc.net/prevention/

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/06b222c52e4e49cdd1f3cf4b5130bab8/reservations

実は税金が戻ってくる?インプラント治療について

1. そもそもインプラントは対象になるの😲?

2. いくら戻ってくる?(計算の仕組み)

3. 賢く申請するための3つのポイント

4. 申請の手順

https://www.suzuran-dc.net/periodontal/

https://www.suzuran-dc.net/prevention/

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/06b222c52e4e49cdd1f3cf4b5130bab8/reservations

矯正と歯肉退縮

矯正検討中の方も矯正開始されている方も、矯正すると歯肉が下がると聞いたことは耳にした事ある方もいらっしゃるかと思います。

今回、なぜ矯正すると歯肉退縮(歯肉が下がる事)がおきるのかについて説明していきたいと思います。

まず、文献で調べてみたところ矯正=歯肉退縮は無い!と出てきます。

でも、よく耳にする…

それは何故か?

実は歯肉退縮は矯正に限った話だけではなく加齢も関係していたり、歯肉の炎症や噛む力、過剰な歯磨きの圧等様々な事が絡み合いおきます。

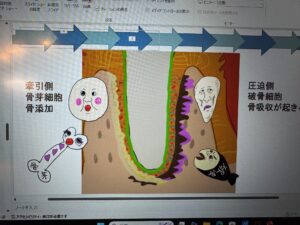

矯正中は硬い骨の中を歯が移動します。

しかし、それだけでは歯肉退縮はおきないのです。

私達、歯科衛生士は計画通りに歯が移動する為に、炎症が起きないように、歯が移動することで歯磨きを工夫しなきゃいけないタイミングで何をどう使えばいいかサポートをする為、矯正中にクリーニングをし炎症が無い状態で矯正治療がすすめられるようサポートしていきたいと思っています。

スタッフ間で知識の情報共有するために作ったリモデリングの図が可愛くできたので、皆様の豆知識として見て頂けたら幸いです。

骨芽細胞が出たり、破骨細胞がでたりと矯正中は骨の中が図のように大変忙しくなります。

代謝で出てくる破骨細胞と、病的(炎症)で出てくる破骨細胞は違いますが、繋がると矯正治療は上手くいきません!

なので炎症が無い状態で皆様、矯正治療に進むことが大前提になります。

早く矯正治療を進めたい!と思っても、このようなメカニズムがあることを理解して頂いた上で治療ができるようサポートしていきますので、何かご不明点あればスタッフにお伝えください。

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

北千住すずらん歯科です。

昨年はたくさんの患者さまにご来院いただき、心より感謝申し上げます。

本年も、地域の皆さまのお口の健康を守るため、スタッフ一同、丁寧で安心できる診療を心がけてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

お正月といえば、皆さんが楽しみにしているものの一つが「お餅」ではないでしょうか。

お雑煮、きな粉餅、あんこ餅、磯辺焼きなど、さまざまな食べ方があり、日本ならではの食文化ですよね。

そんな美味しいお餅ですが、実はこの時期になると歯科医院には

「お餅を食べたら被せ物が取れてしまいました」

「詰め物が外れてしまって…」

というご相談が毎年のように増えてきます。

今回は、新年のご挨拶とともに、

「なぜお餅で被せ物が取れやすいのか」

「取れてしまった時の正しい対処法」

「お餅を食べる時に気をつけたいポイント」

について、分かりやすくお話ししていきます。

なぜお餅は被せ物が取れやすいの?

お餅が被せ物や詰め物を取れやすくする理由は、主に以下の3つです。

① とにかく「粘着力」が強い

お餅の最大の特徴は、強い粘りです。

噛んだ瞬間に歯や被せ物にピタッとくっつき、引き伸ばされる力がかかります。

この「引っ張る力」が、被せ物や詰め物の接着面に負担をかけ、

接着剤ごと外れてしまう

というトラブルにつながります。

② 冷めると硬くなり、噛む力が強くかかる

お餅は温かいうちは柔らかいですが、冷めてくると一気に硬くなります。

すると、噛み切ろうとする際に、普段以上の強い力が歯にかかります。

特に、

・奥歯の被せ物

・大きな銀歯

・セラミックの被せ物

などは、強い力が一点に集中しやすく、外れやすくなります。

③ 被せ物の下が虫歯になっていることも

実は、被せ物が取れる原因は「お餅」だけではありません。

長年使っている被せ物の下で、知らないうちに虫歯が進行しているケースも多いのです。

虫歯によって土台が弱くなっていると、

そこにお餅の粘着力や噛む力が加わり、

取れるきっかけになってしまう

ことがあります。

被せ物が取れやすいのはどんな人?

以下に当てはまる方は、特に注意が必要です。

・被せ物や詰め物をしてから5年以上経っている

・過去に何度か被せ物が取れたことがある

・歯ぎしり、食いしばりの癖がある

・奥歯に大きな被せ物が入っている

・治療した歯で違和感やしみる感じがある

これらは、被せ物が外れるサインである場合もあります。

「まだ大丈夫」と思っていても、実は限界が近いことも少なくありません。

もしお餅で被せ物が取れてしまったら?

万が一、被せ物や詰め物が取れてしまった場合、次の点に気をつけてください。

① 自分で戻さない

取れた被せ物を、瞬間接着剤などで自分で戻すのは絶対にNGです。

歯や歯ぐきを傷めたり、正しい位置に戻らなくなったりする原因になります。

② 取れた被せ物は捨てずに保管

再利用できる場合もありますので、ティッシュなどに包んで保管し、来院時にお持ちください。

③ なるべく早めに歯科医院へ

取れたまま放置すると、

・歯が欠ける

・虫歯が急速に進行する

・噛み合わせが変わる

などのリスクがあります。

痛みがなくても、早めの受診をおすすめします。

お餅を安心して食べるためのポイント

お正月にお餅を我慢する必要はありません😊

少し工夫するだけで、トラブルを防ぎやすくなります。

・小さく切って食べる

・よく噛んでゆっくり食べる

・片側だけで噛まない

・冷めきる前に食べる

・被せ物が多い側では噛まない

また、違和感がある歯で無理に噛むのは避けましょう。

新年はお口の健康チェックにもおすすめの時期です

年末年始は、生活リズムが乱れやすく、お口のトラブルも起こりやすい時期です。

「特に痛くないから大丈夫」と思っていても、

被せ物の劣化や、気づかない虫歯が進行していることもあります。

新しい一年を気持ちよくスタートするためにも、

この時期の定期検診・メンテナンスはとてもおすすめです。

お餅は、日本の大切な食文化であり、楽しみの一つです。

しかし、お口の中では思わぬトラブルの原因になることもあります。

北千住すずらん歯科では、

「なるべく長く、自分の歯や被せ物を大切に使っていただくこと」

を大切にしながら診療を行っています。

気になることや不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

本年も、北千住すずらん歯科をどうぞよろしくお願いいたします。

皆さまにとって、笑顔あふれる一年になりますように。

大平理事長が表彰されました🏅

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

歯周病が全身の健康に影響するって本当?

こんにちは、北千住すずらん歯科です。

最近寒くなってきましたが

今回は、いま多くの患者さんから質問をいただく「歯周病と全身の

⸻

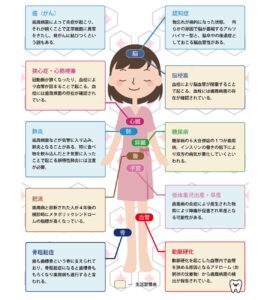

◆歯周病は“お口だけの病気”ではありません

歯周病というと、「歯ぐきが腫れる」「出血する」「歯がグラグラ

その理由はシンプルで、

歯周病菌が血管の中に入り込み、体をめぐって炎症を起こしてしま

歯ぐきが炎症を起こすと、そこから細菌や炎症物質が“血管の扉”

⸻

◆歯周病が関係する主な全身疾患

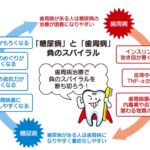

① 糖尿病(相互に悪影響を与える)

歯周病と糖尿病には“悪循環”があるとされています。

• 糖尿病がある → 免疫が弱り歯周病が悪化しやすくなる

• 歯周病がある → 体内の炎症が増え、血糖値を下げるホルモン(インスリン)が効き

つまり、

歯周病を治療すると血糖値のコントロールが改善することが報告さ

医科と歯科が連携して治していくべき代表的な病気です。

⸻

② 心臓病・動脈硬化

歯周病菌が血管に入り込むと、血管の壁を刺激し、炎症を引き起こ

すると、

血管が硬くなったり、詰まりやすくなってしまう=動脈硬化のリス

ということが研究でわかっています。

また、心臓の血管が詰まる「心筋梗塞」、脳の血管が詰まる「脳梗

“歯周病が原因で心臓病に?” と不思議に思う方も多いですが、実際に世界中で報告されている事

⸻

③ 誤嚥性肺炎(高齢者に多い)

高齢者の肺炎の多くは 「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」 です。

寝ている間や食事中に、口の中の細菌が誤って気管に入ってしまい

お口の中が不衛生で歯周病菌が増えると、その菌を誤嚥しやすくな

歯科のプロによるクリーニングを受けることで、この肺炎が予防で

⸻

④ 早産・低体重児出産(妊娠中の方は特に重要)

実は、歯周病と早産には関連があることをご存じでしょうか?

歯周病菌が子宮の筋肉に影響して、陣痛のような反応(炎症)を起

“早く産まれてしまう”リスクが高まると言われています。

妊娠中の方に歯科健診が推奨されているのは、まさにこういった理

⸻

◆なぜ歯周病は“気づいたら進行している”のか?

歯周病が恐れられる理由は、次の点にあります。

●痛みが出にくい

初期の歯周病は痛みがほぼありません。

気づいたときには症状が進んでいることが多いです。

●自分では見えない部分で進行する

歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)で静かに悪化していきます。

●毎日の歯みがきだけでは防ぎきれない

歯石は家庭での歯みがきでは絶対に落とせません。

歯石の表面には汚れが付きやすく、細菌が増殖しやすい環境になり

そのため、

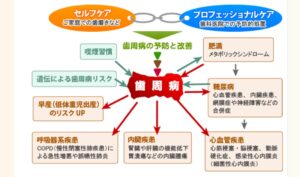

“自宅のケア”+“歯科医院での専門ケア”の両方で守ることが必

⸻

◆歯周病予防のカギは「定期的なプロケア」

歯周病は進行するほど治療が難しくなるため、

もっとも重要なのは 「早期発見・早期治療」 です。

そのために必要なのが、

●3ヶ月に1回の定期検診です。

当院では、定期検診で次のようなケアを行います。

• 歯周ポケットの状態チェック

• 歯石の徹底除去

• バイオフィルム(細菌の膜)の破壊

• 歯ブラシでは届かない部分のクリーニング

• 歯ぐきの炎症の改善ケア

• 正しいブラッシング指導

これらを習慣化することで、

歯周病の進行は確実に抑えられます。

⸻

◆まとめ:お口を守ることは、“全身の健康を守ること”

歯周病は、単なる口のトラブルではなく、

全身の病気と深くつながっている“生活習慣病の一つ” ともいえる存在です。

逆に言うと、

お口を健康に保つことで、

・糖尿病

・心疾患

・脳梗塞

・誤嚥性肺炎

・早産

などのリスクを減らすことにつながります。

⸻

◆北千住すずらん歯科からのお願い

当院では、歯周病の予防・治療を通して、

患者さまの“全身の健康を守ること”を大切にしています。

だからこそ、ぜひ3ヶ月に1度の定期検診にお越しください。

歯周病は“静かに進む病気”ですが、

適切なケアを続ければ、確実にコントロールできます。

皆さまがいつまでも健康に過ごせるよう、

北千住すずらん歯科がしっかりサポートいたします。

【年末年始のお知らせ】

今年の年末年始の休診日は12/28(日)~1/3(土)になります。

年明け1/4(日)から診療再開しておりますので、ご予約お待ちしております。🦷🎀

奥歯が抜けたままだとどうなる?放置によるリスクと早期治療の大切さ

こんにちは!北千住すずらん歯科です🌼

今回は奥歯が抜けたままの状態を放置した場合に起こりやすい問題と、

「奥歯が1本くらいなくても噛めているし大丈夫」

1. 噛み合わせのバランスが崩れる

奥歯が抜けると、その部分で噛むことができなくなり、

さらに、抜けた部分の上下の歯が噛み合わなくなるため、対合歯(向かい合う歯)が伸びてく『挺出』という現象が起き、歯列全体が乱れる原因になります。

2. 隣の歯が倒れ込む

歯はお互いに支え合って並んでいます。奥歯を1本失うと、

倒れ込んだ歯は後から治療しても元の位置に戻りにくく、

3. 噛む力が極端に低下する

奥歯は食事中に最も大きな力を発揮する歯です。

「片側で噛む癖」がつくと、顔の左右差が生じたり、

4. 顎の骨が痩せていく

歯がなくなると、その部分の骨は刺激がなくなるため、

歯を失ってから時間が経つほど、

5. 発音やお顔の見た目にも影響

奥歯の欠損は見た目で分かりにくいと思われがちですが、

放置せず早めの治療を

奥歯を失った場合の治療方法としては、ブリッジ・入れ歯・

🦷フッ素って本当に効果あるの?正しい使い方🦷

みなさんこんにちは!北千住すずらん歯科です🎵

この時期は体調を崩しやすいだけでなく、

そこで今回は、虫歯予防に欠かせない成分「フッ素」について、

「フッ素入りの歯みがき粉を使いましょう」

でも、「フッ素って本当に効くの?」「子どもに使って大丈夫?」

今回は、フッ素の効果と正しい使い方について、

フッ素の効果とは?

フッ素(フッ化物)は、虫歯予防にとても効果的な成分です。

歯の表面(エナメル質)は、毎日の飲食によって酸にさらされ、

一方、唾液の働きによって再びミネラルが戻る「再石灰化」

フッ素はこの「再石灰化」を助け、

また、虫歯菌が酸を作る力を抑える作用もあるため、

「虫歯を防ぐ」「初期虫歯を修復する」「歯を強くする」

子どもにも安心?年齢別の使い方

フッ素は、年齢に合わせて量と濃度を調整すれば安全に使えます。

日本小児歯科学会では以下のような目安を推奨しています。

| 年齢 | 使用量(写真は約2cmの歯ブラシ2)) | フッ化物濃度 | 使用方法 |

|---|---|---|---|

| 歯が生えてから2歳 | 米粒程度 (1~2mm程度)  |

1000ppmF (日本の製品を踏まえ900~1000ppmF) |

・就寝前を含めて1日2回の歯みがきを行う。 ・1000 ppmFの歯磨剤をごく少量使用する。歯みがきの後にティッシュなどで歯磨剤を軽く拭き取ってもよい。 ・歯磨剤は子どもの手が届かない所に保管する。 ・歯みがきについて専門家のアドバイスを受ける。 |

| 3~5歳 | グリーンピース程度 (5mm程度)  |

1000ppmF (日本の製品を踏まえ900~1000ppmF) |

・就寝前を含めて1日2回の歯みがきを行う。 ・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがいをする場合は少量の水で1回のみとする。 ・子どもが歯ブラシに適切な量をつけられない場合は保護者が歯磨剤を出す。 |

| 6歳~成人・高齢者 | 歯ブラシ全体 (1.5cm〜2cm程度)  |

1500ppmF (日本の製品を踏まえ1400~1500ppmF) |

・就寝前を含めて1日2回の歯みがきを行う。 ・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがいをする場合は少量の水で1回のみとする。 ・チタン製歯科材料が使用されていても、歯がある場合はフッ化物配合歯磨剤を使用する。 |

引用:日本小児歯科学会

お子さんの場合は「うがいができるようになってから」

歯科医院で定期的に高濃度フッ素塗布を受けることで、

フッ素入り歯みがき粉の正しい使い方

フッ素の効果をしっかり得るためには、使い方がとても大切です。

ついやりがちな「もったいない使い方」もあるので、

- 歯みがき粉は少なすぎないように!

→ フッ素は歯みがき粉の中に含まれています。少なすぎると十分な量が歯に届きません。 - みがいた後のうがいは1回だけ!

→ 何度もすすぐとフッ素が流れてしまいます。軽く1回だけ、少量の水でうがいをしましょう。 - みがいた後は30分ほど飲食しない

→ フッ素を歯にしっかり定着させるために、30分程度は飲食を控えると効果的です。 - 夜寝る前の使用が特におすすめ!

→ 就寝中は唾液が減るため、フッ素が長く歯にとどまりやすくなります。

フッ素塗布やうがい薬も効果的

歯みがき粉以外にも、フッ素を取り入れる方法があります。

- 歯科医院でのフッ素塗布(年2〜4回)

高濃度のフッ素を歯に直接塗る方法。特に子どもの永久歯が生え始める時期におすすめです。 - フッ素うがい薬

低濃度のフッ素を含むうがい薬で、毎日使用することで虫歯予防効果がアップします。

学校や自治体で導入している地域もあります。

まとめ:毎日のケアで歯を守ろう!

フッ素は「使い方を守れば、安全で効果的な虫歯予防法」です。

特別な道具や高価なケア用品がなくても、

もし「自分や子どもに合うフッ素ケアがわからない」「

ぜひ当院でお気軽にご相談ください。

お口の状態や年齢に合わせた最適なフッ素ケアを一緒に考えていき

👄北千住すずらん歯科の歯周病治療はこちらをご覧ください♪

https://www.suzuran-dc.net/periodontal/

🪥北千住すずらん歯科の予防歯科はこちらをご覧ください♪

https://www.suzuran-dc.net/prevention/

🦷北千住すずらん歯科のPMCTはこちらをご覧ください♪

https://www.suzuran-dc.net/prevention/

📞お問合せ・ご予約はこちら

☎03-6812-0527

🌎インターネットでもご予約できます!

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/06b222c52e4e49cdd1f3cf4b5130bab8/reservations