⸻

唾液は、体と心を映す鏡です

唾液は、

虫歯や歯周病を防ぎ、細菌やウイルスの侵入を抑え、

さらに全身の健康や美容にも深く関わっています。

最近では、

**「唾液の量」だけでなく「唾液の質」**

その質を左右する大切な要素が、**IgA(免疫グロブリンA)

**IGF(インスリン様成長因子)**です。

⸻

唾液の質を守るIgA抗体とは?

IgAは、口や喉、腸などの粘膜を守る免疫物質です。

唾液中にしっかり含まれていることで、

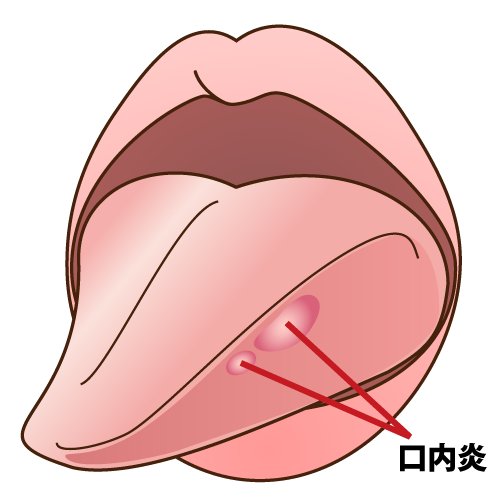

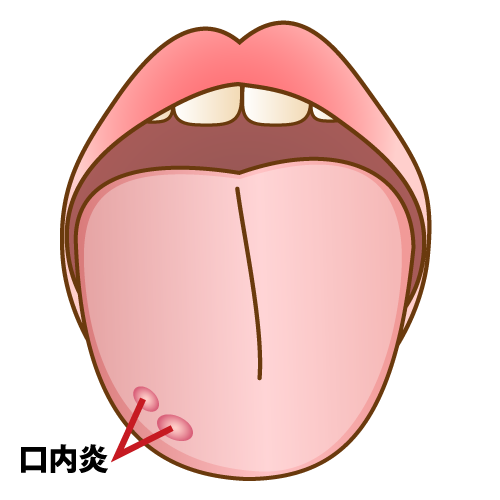

・虫歯や歯周病の予防

・口内炎ができにくい

・感染症にかかりにくい

といった効果が期待できます。

つまり、**IgAは「体の入り口を守る免疫の盾」**

⸻

IgAは「腸」で作られている

IgAの多くは、実は腸管で作られています。

そのため、腸内環境を整えることが、

おすすめなのが発酵食品。

・ヨーグルト

・納豆

・キムチ

これらに含まれる善玉菌は腸内環境を整え、腸管免疫を活性化し、

IgAの分泌をサポートします。

「よく噛んで、腸にやさしい食事をすること」

それだけで、唾液の質は少しずつ変わっていきます。

⸻

唾液と美肌をつなぐIGFの存在

唾液には、微量ながら**IGF(インスリン様成長因子)**

IGFは、

・細胞の修復

・新陳代謝のサポート

・ターンオーバーの維持

といった働きを持つ成長因子です。

唾液中のIGFが直接肌に作用するわけではありませんが、

体の回復力や再生力を支える環境を整えることで、

結果的に肌の調子が整いやすくなると考えられています。

⸻

ビタミンCは唾液にもやさしい栄養素

ビタミンCは、唾液を直接増やす成分ではありません。

しかし、

・抗酸化作用

・免疫細胞のサポート

・ストレス軽減

を通して、自律神経を整え、

また、IgAの働きを支える栄養素でもあり、

口内炎や歯ぐきのトラブル予防にも役立ちます。

※酸性飲料の摂りすぎには注意し、

⸻

唾液を増やすのは「がんばらない習慣」

唾液の分泌は、自律神経と深く関係しています。

おすすめなのは、

・楽しく歌を歌う

・ヨガやストレッチ

・ゆっくりした散歩

こうしたリラックスできる運動です。

副交感神経が優位になり、IgAの分泌も促されます。

一方で、過度な筋トレや激しい運動は、

一時的にIgAを減少させることがあります。

⸻

顎下腺マッサージで、唾液力アップ

顎の下にある顎下腺は、

やさしくマッサージすることで唾液分泌が促され、

IgAの刺激にもつながります。

毎日のちょっとしたケアが、口と体を守ります。

⸻

まとめ 〜「暇」が唾液と美肌を育てる〜

私は今『退屈と暇の倫理学』の本では、

「何もしない時間」「役に立たない時間」

実は唾液も同じです。

忙しすぎる毎日、

効率や成果ばかりを求める生活では、

唾液は減り、免疫も、美しさも損なわれていきます。

ゆっくり噛む時間、ぼんやり散歩する時間、

何もしない“暇”な時間こそが、

唾液を育て、体を修復し、肌を整える。

唾液は、

「がんばらない生き方」を教えてくれる、

体からのやさしいメッセージなのかもしれません。

絶滅の理由は

絶滅の理由は