こんにちは、すずらん歯科です🦷

今年も残り1か月を切り忙しい日が続いていると思いますが、体調に気を付けてご自愛くださいね。

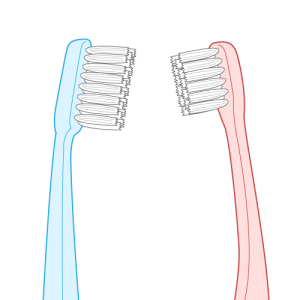

みなさん今使っている歯ブラシは、どうやって選びましたか?

お店で見ても高いものから安いもの、サイズや形、毛の硬さなどたくさん種類がありすぎてどれが自分に合っているのか選ぶのが難しいですよね。

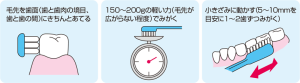

自分に合った使いやすい歯ブラシの選び方は大きく分けて3つあります。

①毛の硬さ

毛の硬さはやわらかめ・ふつう・かための3種類あります。

歯茎が健康な方はふつうがおすすめです。

歯垢を落とす力はかためが一番強いですが、どうしても歯茎を傷つけてしまうため歯茎が下がってしまう恐れがあります。

歯茎が腫れている方と歯茎から出血がある方は刺激の少ないやわらかめがおすすめです。

ただし、毛が柔らかくしなりやすいので歯垢を落とす力は弱めです。

歯垢がきちんと落ちるよう時間をかけて丁寧に磨きましょう。

②ヘッドの大きさ

ヘッドの大きさは自分の上の前歯2本分くらいの大きさがおすすめです。

大きすぎると奥歯や細かい部分に毛先が入っていかず、磨き残しの原因になります。

③柄のかたち

柄(持ち手)のかたちには、真っすぐなものや少しカーブしているもの、グリップがついているものなどがあります。

どのかたちが優れているということはなく、手にフィットして余計な力がかからないものが理想です。

迷ってしまう方はまずシンプルな真っすぐなものから使ってみて、次にカーブしたものを使ってみてどちらが磨きやすいと感じたか比べてみるといいですね。

あごや歯並び、歯の大きさは人によって違うのでなかなか自分だけで選ぶのは難しいと感じたら、当院でも今のお口の状態にあった歯ブラシをご提案できますのでお気軽にご相談くださいね🎵

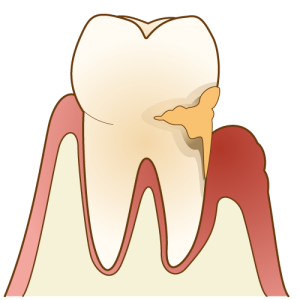

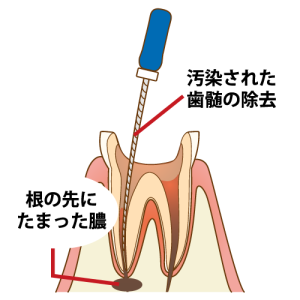

歯周ポケットに汚れがたまると→

歯周ポケットに汚れがたまると→