こんにちは!北千住すずらん歯科です🦷

少しずつ温かい日も出てきましたが、まだまだ寒い日もあり寒暖差が激しい日々なので

みなさんも体調管理にはお気を付けください😷

今回は、ムシ歯や歯周病じゃなくても歯を失う恐れのある

歯ぎしりやくいしばりについてのお話です⚠️

歯ぎしり・くいしばりとは?原因や対策を解説!

日常生活の中で無意識に「歯ぎしり」や「くいしばり」をしている方は意外と多くいます。

自覚がないまま続けてしまうと、歯や顎、全身に悪影響を及ぼすこともあります。

歯ぎしり・くいしばりとは?

歯ぎしり(ブラキシズム)

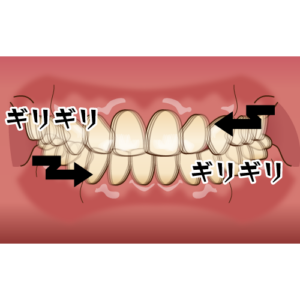

歯ぎしりとは、上下の歯を強くこすり合わせる動作を指します。

睡眠中に無意識に行われることが多く、「ギリギリ」「ガリガリ」といった音が特徴的です。

歯ぎしりには以下の3つのタイプがあります。

1. グライディング(グラインディング)

• 歯を左右にこすり合わせるタイプ

• 就寝中に多くみられる

• 歯がすり減る原因になる

2. クレンチング

• 歯を強く噛みしめるタイプ

• 音はしないため気づきにくい

• 顎関節症や肩こりの原因になる

3. タッピング

• 歯をカチカチとぶつけるタイプ

• 比較的珍しいが、歯への負担が大きいくいしばり

くいしばりは、意識・無意識に関わらず歯を強く噛みしめる癖のことです。

日中に集中しているときや、ストレスを感じたときに無意識に行っていることが多く、特にスポーツをする際にもよく見られます。

強いくいしばりが続くと、歯や顎、筋肉に負担がかかり、様々な不調を引き起こします。

歯ぎしり・くいしばりの原因

歯ぎしりやくいしばりの主な原因には、以下のようなものがあります。

1. ストレス

ストレスが溜まると、無意識に歯をくいしばったり、歯ぎしりをすることがあります。

特に、睡眠中の歯ぎしりはストレス解消の一種と考えられています。

2. 噛み合わせの問題

歯並びや噛み合わせが悪いと、特定の歯に負担がかかり、

歯ぎしりやくいしばりを引き起こすことがあります。

3. 生活習慣

カフェインやアルコールの摂取、喫煙などの習慣が歯ぎしりを悪化させることが知られています。

また、運動時や作業中に無意識に食いしばることもあります。

4. 睡眠の質の低下

睡眠不足や浅い眠りが続くと、歯ぎしりが増えることがあります。

特に、睡眠時無呼吸症候群の方は歯ぎしりをしやすい傾向にあります。

5. 遺伝的要因

家族に歯ぎしりをする人がいる場合、遺伝的な影響で歯ぎしりをしやすい可能性があります。

歯ぎしり・くいしばりによる影響

歯ぎしりやくいしばりを続けると、以下のような問題が発生します。

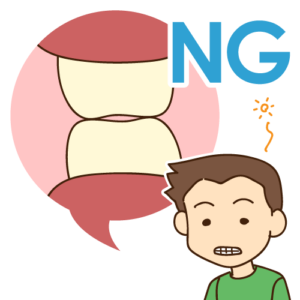

1. 歯のダメージ

強い力で歯をこすり合わせることで、歯がすり減り、知覚過敏を引き起こすことがあります。

ひどい場合は、歯が欠けたり割れたりすることもあります。

2. 顎関節症

顎の関節や筋肉に負担がかかることで、顎関節症の原因になります。

顎の痛み、口が開きにくい、カクカクと音がするなどの症状が出ることがあります。

3. 頭痛・肩こり

くいしばりによって首や肩の筋肉が緊張し、慢性的な肩こりや頭痛を引き起こすことがあります。

4. 睡眠の質の低下

歯ぎしりがひどいと、睡眠の質が低下し、日中の眠気や集中力の低下を引き起こすことがあります。

歯ぎしりやくいしばりを防ぐためには、以下のような対策を行うことが有効です。

1. ストレスを管理する

リラックスできる時間を作り、ストレスを軽減することが大切です。

ヨガや深呼吸、趣味の時間を確保することで、無意識の噛みしめを減らすことができます。

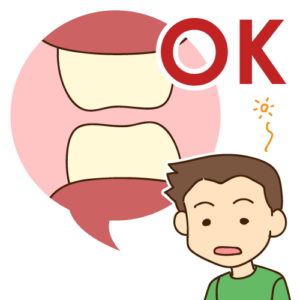

2. 就寝時のマウスピース(ナイトガード)

歯科医院で作成するマウスピースを装着することで、歯へのダメージを軽減できます。

特に、歯ぎしりが強い方には効果的です。

当院でも使用している患者様が多いです。

3. 姿勢を改善する

猫背やうつむき姿勢は、食いしばりを助長することがあります。

デスクワークの際は、姿勢を意識し、こまめにストレッチをすることが大切です。

4. 噛み合わせの調整

噛み合わせが悪い場合は、歯科医院での調整が必要です。

詰め物や被せ物の高さが合っていない場合は、修正することで改善することがあります。

5. 食生活の見直し

カフェインやアルコールの摂取を控えめにし、

リラックス効果のある食事(例えば、ハーブティーやカルシウムを多く含む食品)を摂ることで、

歯ぎしりを軽減できる可能性があります。

6. 「TCH(歯列接触癖)」を意識する

TCH(Tooth Contacting Habit)とは、上下の歯を常に接触させる癖のことです。

通常、安静時は上下の歯が2〜3mm離れているのが理想とされています。

強く噛みしめていなくても上下の歯が触れているだけで負担はかかります。

気がついたら意識的に上下の歯の接触を減らすことで、歯や顎への負担を軽減できます。

まとめ

歯ぎしりやくいしばりは、放置すると歯や顎、全身に様々な悪影響を及ぼします。

ストレス管理や姿勢の改善、マウスピースの使用など、日常生活でできる対策を取り入れ、早めに歯科医院で相談することが大切です。

当院にいらっしゃる患者様にも歯ぎしり・くいしばりの影響によって歯が割れてしまい、

抜歯せざるを得なくなってしまう方もたびたびお見かけします。

健康な歯と顎を守るために、ぜひ今日から意識してみてください!

初期の虫歯を早期発見できる

初期の虫歯を早期発見できる